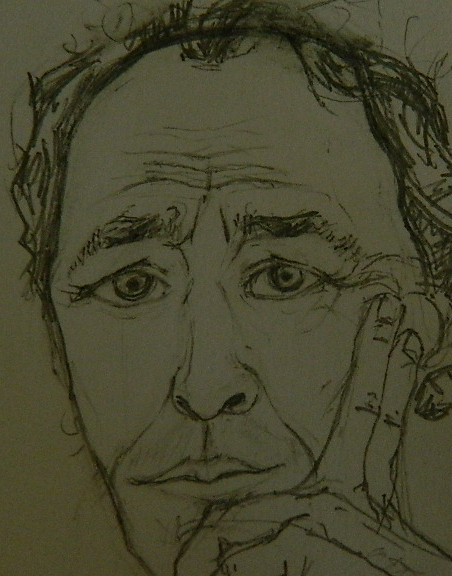

DE INTRODUCCIÓN AL ABUELO

El Abuelo bordeaba el peligro. Su sentido crítico se acentuaba ante las chapuzas, los abusos de poder y la corrupción visible o soterrada. La primera, por ser evidente y estar muy extendida, carecía de relieve noticioso. Él le llamaba “corrupción objetiva”. Brotaba del vientre del volcán como esa lava incandescente que todo lo calcina y arrasa. Eran abusos institucionales, corporativos, asociativos, sobresueldos públicos exagerados, privilegios sin tasa, disposiciones arbitrarias y, sobre todo, leyes injustas, invariablemente desequilibradas a favor del norte (los ricos, los opulentos, los tronos y patronos, el capital) y en contra del sur (los pobres, los necesitados, la clase obrera y laboral). Hubo un tiempo, me decía, en que algún gobierno menos indecente o más pudoroso que los anteriores reconoció la existencia de una “corrupción sistémica” y procedió a una limpieza de cutis más teórica que práctica para ofrecer al mundo buena cara. Pero el magma de la corrupción siguió fluyendo por los canales subterráneos horadados al efecto. La falta de honradez de los titulares del poder en cualquier nivel territorial (local, provincial, regional y estatal) y en los negociados administrativos provistos de recursos públicos ocasionaba fuertes presiones y frecuentes rupturas de las canalizaciones, con las consiguientes humedades (filtraciones) que emborronaban el “buen nombre” y arruinaban la credibilidad de los gobernantes. El papel impreso cumplía su función de crítica y control. Lo que decía el periódico iba a misa. Y T, que jamás pisaba iglesia, mezquita ni sinagoga, consideraba el primer deber de todo buen periodista la denuncia de los abusos y las desviaciones de los poderosos en perjuicio y detrimento de los ciudadanos, a los que llamaban “masa”, “pueblo”, “público”, “clientela” y despreciaban olímpicamente salvo cuando, una vez cada cuatro años, había que hacer elecciones; entonces eran “queridas amigas y amigos”, “estimados compañeros”, “dilectos camaradas”, “apreciados compatriotas” y así. Puesto que el sistema poseía un mecanismo esponjoso capaz de absorber rápidamente cuanta “corrupción subjetiva” afectaba a los gestores públicos y políticos granujas que vendían su ética (los más astutos la alquilaban), había que mantenerse atentos, muy atentos, a las humedades y filtraciones de arriba. Algunas veces se producían de oficio. Un ejemplo: T recibía en la redacción del periódico una nota de prensa sobre un acto oficial como la entrega de despachos a unos militares de alta graduación, procedentes de terceros países, que habían realizado estudios superiores en la Escuela de Guerra del Ejército español. En principio aquello carecía de relieve noticioso, pues sólo interesaba a los protagonistas y a sus familiares. En estos casos la noticia “se publicaba en la papelera”. Sin embargo, si te fijabas bien enseguida veías que aquella nota contenía varios apellidos de origen británico, alemán, holandés… entre una veintena de latinos de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, en la que España impulsaba una vigorosa cooperación. Y entonces surgía la pregunta de qué rayos podía enseñar un ejército como el español a los anglosajones contra los que había perdido todas las guerras en los últimos quinientos años. T guardó la nota en su bolsillo y en cuanto pudo salió a tomar el pulso de la calle en dirección a la mencionada escuela militar, ubicada en el céntrico distrito del liberal Argüelles. Realizó sus pesquisas, preguntó, consultó el programa de estudios de aquellos oficiales superiores. Ninguno de los recién diplomados era británico, estadounidense ni “alemán occidental”, como se decía entonces al referirse a los de este lado del Muro de Berlín. Tampoco holandés, danés ni escandinavo. Luego, durante el fin de semana, la información de que España formaba coroneles de la República de Sudáfrica, según publicaba el periódico, abría los boletines informativos y los noticiarios más importantes de radio y televisión. Lógico. Téngase en cuenta que la dictadura racista sudafricana, con el sanguinario Pieter Willem Botha (“el gran cocodrilo”) al frente, era una de las peores del mundo y que España, una democracia emergente, emborronaba su buen nombre con aquella cooperación repugnante incluso a la Organización de Naciones Unidas. Entraba, no obstante, el adiestramiento de los militares sudafricanos del régimen del apartheid en la lógica de unos mandos castrenses muy experimentados en el control y la represión de la población civil como eran los españoles. Cuarenta años de dictadura daban mucho de sí y, como se decía entonces, la antigüedad era un grado. La oposición parlamentaria lanzó sus críticas al ministro de Defensa, un tipo sagaz y florentino, al que suponían débil frente al estamento armado, pero en este caso, como en tantos otros, aquel hombre optó por el silencio y atemperó las críticas con cenas exquisitas con los oponentes en la quinta planta del ministerio. Sobre el asunto, el ministro de Asuntos Exteriores, un reformador con gran prestigio, comentó a T: “Ya le advertí (al colega de Defensa) que no trajera más gente de esa, pero no me hizo caso”. Las sinceras palabras del jefe de la diplomacia no eran para publicar, sino para guardar, por más que revelaran trifulca noticiosa en el Ejecutivo. Quiere decirse que las buenas historias solían tener segundas y terceras partes, y aquella las tenía. Pero en vez de seguir adelante, T optó por referirme otro ejemplo. El estímulo noticioso no era en este caso una insulsa nota de prensa, sino una filtración pura y dura sobre un político conservador, millonario de familia, con prósperos negocios y concesiones públicas en el sector de la seguridad privada. Este hombre ejercía una oposición firme, implacable, contra el gobierno progresista en materia de orden público. Adquirió notoriedad por su rechazo frontal a la regularización de inmigrantes decretada por el gobierno. Más de ochocientas mil personas habían logrado entrar en nuestro país sin permisos ni visados en los últimos años. Eran gente que venía huyendo de la pobreza, el hambre y las enfermedades. También de las guerras y de la represión de de los sátrapas que infectaban el norte de África. Gente trabajadora, hombres y mujeres jóvenes en su mayoría, algunos con niños, que se habían jugado la vida y sufrido abusos y penalidades sin fin hasta llegar aquí, donde, al carecer documentación en regla, permiso de residencia y de trabajo (“ilegales” les llamaban), sufrían la más cruel explotación laboral en las tareas más duras, incluida la prostitución, para poder sobrevivir. Era lógico que aquel político de derechas se opusiera con todo el énfasis de su vigorosa dialéctica a la regularización de aquella gente invisible y arrastrara a su partido a una campaña contra el plan del gobierno de reconocer su existencia y sus derechos sociales y civiles como ciudadanos. Lógico, pues se les acababa el chollo. Como quedaba un poco feo admitir que la legalización de los inmigrantes iba a perjudicar a los explotadores, desde la señora bien que pagaba una mierda a la doméstica dominicana, hasta el terrateniente que hacía lo propio en sus campos al descubierto o cubiertos de plástico con los braceros magrebíes, pasando por los llamados “empresarios” con talleres clandestinos, sin olvidar a los subcontratistas de la construcción, ni a las mafias del sector recreativo nocturno, aquel político encontró el argumento adecuado y perfectamente falaz: “La regularización –decía una y otra vez– es una medida pésima, catastrófica, que va a producir un efecto llamada muy difícil de evitar, contener y soportar”. El “efecto llamada” metía miedo. Repetido machaconamente, un día tras otro, y amplificado por los medios de comunicación durante meses (el tiempo que duró la regularización), proyectaba la impresión de que los inmigrantes de la ribera sur del Mediterráneo y los que venían de América central y del sur te quitaban el trabajo y se iban a apoderar del país. Cuando la derecha por fin ganó las elecciones, aquel hombre, el del “efecto llamada”, fue nombrado ministro del Interior. Ni que decir tiene que siguieron entrando inmigrantes sin permiso, como siempre. Una mañana T recibió una llamada telefónica. El interlocutor, un guardia civil con galones, le sugirió que se enterara de unas detenciones recién practicadas por patrulleros de la Casa-Cuartel de Pozuelo-Aravaca, una zona muy cotizada del norte de Madrid, en la que se asentaban mansiones y urbanizaciones de lujo. Él agradeció el mensaje y, sin perder tiempo, emprendió las pesquisas convenientes. A través del Colegio de Abogados localizó al letrado de oficio que debía asistir a los detenidos y emprendió viaje a la situación, es decir, a la puerta de aquel cuartelillo, con el siguiente resultado: los arrestados eran cuatro inmigrantes indocumentados que trabajaban en la finca del señor ministro. ¡Por Júpiter! Aquel atestado era la bomba, y no las que colocaban los asesinos de la banda terrorista ETA, precisamente. T agradeció la información del abogado y salió zumbando hacia el periódico. La noticia le quemaba en las manos. El político recio, intolerante, campanudo, del “efecto llamada” utilizaba una cuadrilla de inmigrantes sin papeles en las obras y reparaciones de la valla perimetral de su mansión. La Guardia Civil los había detenido y ahora pasaban a disposición judicial, con un resultado cantado: su expulsión, y unas consecuencias previsibles: la dimisión del ministro. Redactó la información con la mayor precisión y austeridad posible, cursó la llamada de rigor al jefe de prensa, amigo y hombre de confianza del señor ministro, con el fin de añadir la explicación del preboste. Esperó una hora, dos. La respuesta no llegó. Lógico. La mayoría de los sinvergüenzas optan por el silencio. Y aquel era un falsario de marca mayor. Ya con la hora encima, T cursó la información y esperó al cierre de la primera edición del periódico. De pronto sonó el teléfono: era el jefe de prensa del ministro. Le llamaba para hacerle saber que su señorito ya había hablado con un mando del periódico y le había aclarado el episodio. No podía negar la presencia de unos inmigrantes “ilegales” en la finca, pero había que tener en cuenta varios elementos que, sin duda, el redactor desconocía. En primer lugar, aquellos terrenos no eran solo suyos, sino también de sus padres y de su hermano. Compartían el espacio común, jardines y demás, de la gran parcela en la que sus padres tenían la antigua mansión y él y su hermano habían construido una casa cada uno. En segundo lugar, el ministro era ajeno a la contratación de aquellos operarios. La decisión era cosa de su hermano, que había pedido a un contratista de Brunete que le arreglara la valla, los setos y el jardín para celebrar la primera comunión de la niña. Y ¡oh fatalidad! Aquel tipo apareció con unos obreros “ilegales”. En tercer y último lugar, el señor ministro agradecía que la información no se publicara. Bastantes tarea tenía con luchar contra el terrorismo para ocuparse de los asuntos domésticos de su hermano y perder el tiempo, además, en explicarlas públicamente. De ahí que agradeciese muy sinceramente que aquella historia, “una simple anécdota”, dijo, no se difundiera. Se publicó en la papelera.