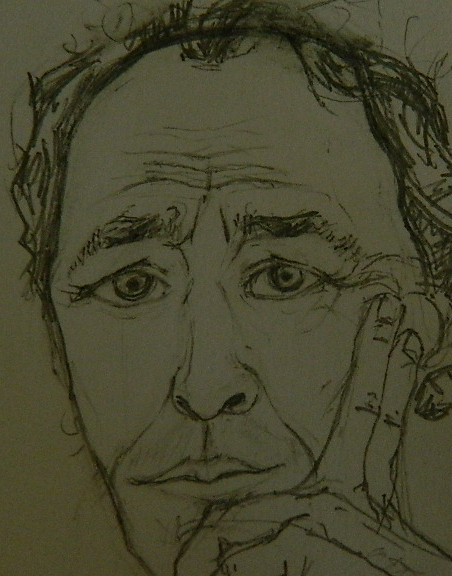

De INTRODUCCIÓN AL ABUELO

Con sus retahílas pretendía el Abuelo acercarme a la función higiénica del periodismo. Puesto que el país de Rinconete y Cortadillo carecía de un Hércules que desviara los ríos y limpiara la mugre acumulada por décadas de crueldad, injusticia y despotismo berrueco, el Abuelo creía que esa misión correspondía a los representantes del pueblo democráticamente elegidos y al periodismo entendido como la función de buscar la verdad e informar honradamente a la ciudadanía. Él sostenía que la tarea de informar, formar y entretener debía de trascender el proceso industrial de producción, distribución y consumo, y alcanzar el fin superior de la mejora de la condición humana. Pura utopía. Quizá su obsesión por la honradez traía causa de algunas experiencias ingratas con determinados miserables dedicados a hacer política con el periodismo en vez de periodismo político. Aunque T era comprensivo y, como decía la chilena Michele Bachelet, solía meterse en los zapatos de los demás para comprender sus circunstancias, no podía soslayar a determinados pajarracos de altos vuelos que formaban parte de su biografía. Tal el caso de un director de aquel semanario socialista, un tipo que se apellidaba Guerra (Gil), como el secretario de organización del partido, y firma en latín, Bellum, la columna derecha de la última página del tabloide: La trastienda. Aquel director residía en Sevilla, donde ejercía la docencia como catedrático de francés en un instituto. Curiosa coincidencia con Antonio Machado. Aunque en aquellos tiempos del renacer de la democracia los redactores y colaboradores de la prensa de partido no cobraban un duro o percibían muy poco, para cubrir gastos (todo era altruismo y militancia en lucha por las libertades), Bellum recibía remuneración del PSOE que, lógicamente, le pagaba los viajes entre Sevilla y Madrid y la estancia en un céntrico hotel de la capital del Reino, en la que permanecía dos o tres días a la semana. Las penurias económicas no iban con él. Por algo era amigo y paisano del compañero secretario general, al que pidió asistencia letrada cuando le despidieron, no por rojo, sino por exagerado, de El Correo de Andalucía, periódico sevillano, propiedad de la Iglesia Católica. Una de sus exageraciones sonaba a chiste, aunque provocó una alarma formidable. Según publicó, la Sexta Flota estadounidense (portaviones y fragatas) navegaban hacia Portugal con la orden de ocupar Lisboa, ahogar en sangre la “revolución de los claveles” y reponer la dictadura lusa. Algo similar a lo ejecutado en Chile contra el régimen democrático del socialista Salvador Allende. Solo que Portugal era Europa Occidental y no hacía falta el largo brazo militar de Washington para prevenir el comunismo. Otra hazaña periodística de Bellum, de avispada pluma, consistió en clavar su aguijón a la Sección Femenina, tildándola de “vagina uterina del Movimiento Nacional” (partido único del régimen, cuya organización de féminas lideraba de por vida la hermana del “ausente” José Antonio Primo de Rivera y presidía, también de forma vitalicia, el dictador). Los editores de aquel periódico, los obispos, disfrutaban de los grandes beneficios y prerrogativas del régimen. No querían líos y lo echaron a la calle. Con tamañas credenciales obtuvo la dirección del semanario socialista y, con ella, la oportunidad de hacer carrera política en el partido. Pero su dedicación al periódico fue circunstancial y su desinterés creció al comprobar las escasas posibilidades de ir en la lista al Congreso de los Diputados por Sevilla. En aquel entonces T publicó un reportaje sobre los malos tratos a los soldados de reemplazo, sometidos a prestar servicio militar obligatorio por dos años, sin derecho alguno, ni siquiera a hablar ni mucho menos a protestar y denunciar los abusos y sufrimientos que les infligían unos mandos adiestrados en la convicción de que el valor y la brutalidad eran sinónimos. A las malas condiciones de unos establecimientos asquerosos e insalubres (los cuarteles), se sumaba la pérdida de vidas humanas, con unas cifras de accidentes y suicidios muy superiores a los de cualquier país de nuestro entorno con servicio militar obligatorio. T tituló el artículo del modo más suave posible: “Una asociación de soldados pide que los derechos humanos entren en los cuarteles”. Y recogió los relatos de un grupo de jóvenes de distintas procedencias que decían pertenecer a la Unión Democrática de Soldados. El texto no gustó nada a las todavía consideradas “autoridades” militares. Lógico, pues el relato al detalle de las canalladas, humillaciones, castigos, dietas alimentarias, arrestos y malos tratos indignaba a cualquier ser humano. Enfurecidos, los milicos apelaron a la jurisdicción castrense que les permitía juzgar y encarcelar a los civiles que de palabra o por escrito difundieran expresiones negativas sobre el Ejército con la insana intención de desprestigiarlo, lo que atentaba contra la defensa nacional. El juzgado militar central llamó a declarar al director de la publicación, el tal Bellum, quien argumentó que no era responsable de los contenidos del periódico, pues ya estaba fuera y no ejercía la dirección aunque siguiera figurando como director mientras nombraban a su sustituto. Remitió incluso un certificado oficial al respecto. ¿Quién era entonces el responsable de la revista? Lógicamente, el secretario de prensa y propaganda del partido. ¿Quién era ese? El señor Solana Madariaga, un joven político, culto y afable, de familia bien, sobrino-nieto del político republicano e historiador de gran prestigio don Salvador de Madariaga, y persona de gran confianza del líder Felipe. El juez togado militar le remitió una nota preguntando si tenía responsabilidad sobre la publicación de tan dañino artículo sobre la noble institución armada, a lo que éste respondió que no, pues ni supervisaba ni mucho menos censuraba los contenidos del semanario, de modo que cada autor se hacía responsable de lo que escribía y firmaba. A falta de mejor pieza que cobrar, el juez togado colocó a T en el punto de mira. Todo el énfasis de aquel hombre durante el interrogatorio se centraba en conseguir los nombres de los soldados con los que el periodista había hablado, quiénes eran los cabecillas de aquella organización clandestina e ilegal, dónde se habían reunido y otros detalles que pudiera aportar. Ninguno. T no debía ni quería aportar ninguno. No podía acordarse de nada. Ni un nombre, una cara, nada. El togado quería algo, unas iniciales, unos rasgos, algún cuartel de procedencia, algo. Pero él no se acordaba de nada. El militar le concedió una pausa de quince minutos en una sala de espera para que se tranquilizara e intentara recordar algo “por su bien”, le dijo en tono conminatorio antes de ofrecerle una hoja de papel y un lapicero. Entonces T escribió: “Ribera de Curtidores, escalera del edificio de la Junta Municipal que baja de la calle de las Amazonas, domingo, 4 de marzo, doce de la mañana”. Y no escribió más. De sobra sabía que se jugaba la cárcel, pero tenía clara conciencia de que el primer deber de todo hombre es la honradez y la palabra dada a los que sufren. Y también sabía que, aunque no figurase en las leyes de la dictadura, le asistía el derecho al secreto profesional, así que por nada del mundo iba a traicionar a sus fuentes. Sabía además que el tiempo de aquellos fascistoides se acababa; en pocos meses no podrían ya aplicar las leyes castrenses al personal civil, pues la futura Constitución, a debate en el Parlamento, pondría fin a sus desmanes y extralimitaciones. Por lo demás suponía que si le metían a la cárcel se iba a armar un escándalo formidable, muy negativo para los uniformados de alto rango. Algo de esto debió suponer el carajote togado porque, tras revisar su confesión (la fecha, hora y lugar, totalmente inventados, de su entrevista con el grupo de soldados) y constatar que no recordaba nada más, le dejó en libertad con cargos, sin fianza, y con la obligación de comparecer en aquel juzgado todos los lunes a las nueve de la mañana hasta que concluyese la instrucción del sumario. Di tu que T ya estaba acostumbrado a visitar los juzgados, pues sus informaciones, siempre críticas y comprometidas, le acarreaban muchas querellas por supuestas injurias y calumnias. La denuncia penal contra los periodistas era entonces el recurso más frecuente y socorrido de los bribones de cuello blanco y actuaba como un parachoques de caucho ante la opinión pública. Con decir que ya se habían querellado contra el mendaz y falaz periodista de turno, todo arreglado. La abuela Goyi decía que T consultaba la agenda antes de salir de casa porque nunca sabía si tenía que ir al juzgado o al periódico. Sus visitas a la sede militar castrense se prolongaron varios meses, señal de que su togada señoría funcionaba a velocidad caracol. De hecho, se le echó el tiempo encima. Y un lunes, cuando acudió a firmar el papel acreditativo de que seguía a su disposición, le comunicó su resolución sancionadora: “Tres días de arresto domiciliario”. Eran exactamente los tres días que faltaban para que los ciudadanos se pronunciaran en referendo a favor de la Constitución democrática, el 6 de diciembre de 1978. Se ve que aquel juez fascistón no renunciaba a cumplir sus valiosos servicios a la dictadura más de tres años después del deceso del dictador. Y para verificar que el reo cumplía la sanción ordenó a la Guardia Civil que fuera a visitarle a su domicilio cada uno de los tres días a cualquier hora diurna o nocturna. Menudo cabrón. Luego dijeron que un reputado director de periódicos, un tipo sagaz y atirantado a disposición del mejor postor (de derechas) había sido el último sancionado por la justicia militar antes de que se aprobase la Constitución. Pero no era cierto. Según la resolución judicial castrense que T conservaba en su carpeta de menciones, diplomas y títulos académicos, el último fue él, aunque tanto daba. Lo que de verdad le jodía eran sus propios errores.